完成保証制度

完成保証制度とは?

住宅完成保証制度とは、万が一、住宅の建設中に建設会社の倒産などによって、工事ができない状態になってしまった場合に、公的機関がそれを保証してくれる制度です。

このシステムを運営するのは 財団法人住宅保証機構で、国土交通省の指導のもとに設立された公益法人です。

住宅完成保証制度の仕組み

住宅完成保証制度を一言で言うと 工事完成の履行保証をする制度です。 その仕組みは下のようになっています。

1.登録審査の申請

住宅建設業者は住宅保証機構に登録申請しておかなくてはなりません。

審査の結果、基準を満たしていれば登録されます。

2.住宅工事の発注

住宅完成保証を受けたい施主は、住宅保証機構に登録されている住宅建設業者に住宅工事を発注しなければなりません。

3.保証委託の申請

住宅保証機構が承認すると、登録業者は住宅保証機構に保証委託契約を申請します。

4.保証契約の成立

自動的に施主と住宅保証機構との間で保証契約が成立します。住宅保証機構が保証書を発行したら、着工となります。

住宅完成保証制度の保証対象となる住宅工事は施主が個人である新築一戸建て住宅であること。

どのような構造であっても問われません。在来、ツーバイフォー、鉄骨、RC、ログハウスなどなんでもOKです。

住宅完成保証制度を利用する住宅工事については、住宅保証機構が指定する工事請負約款に基づいて契約を結ばなくてはなりません。

住宅完成保証制度の保証内容

保証のタイプにはA、Bの2つの種類があります。

住宅完成保証制度 Aタイプ保証

工事中に建設会社が倒産などにより、工事ができない状態になってしまった場合、住宅保証機構が工事を引き継ぎ、完成させる業者をあっせんします。

その際、足場の組み替えなどの手戻り工事費や、建設機械のリース再契約費など、本来なら発生しない費用がかかって、当初の予算をオーバーする事になってしまいます。この予算オーバー分を当初の請負金額の20%を限度額として保証するものです。

住宅完成保証制度 Bタイプ保証

Aタイプ保証に加え、次のことについても保証されます。

一般的に契約金の支払いは、工事の進行状況に応じて、3回に分けて支払います。

しかし、建設会社が倒産するタイミングによっては、実際の工事の進行状況よりも多く支払ってしまっていることが多々あります。多く支払い過ぎた分は戻ってきません。

そこで、既に支払ってしまった分について請負金額の20%を限度額として、保証するものです。※工務店によりAタイプしか利用できない場合があります。

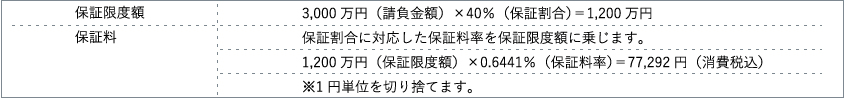

住宅完成保証制度の保証料

住宅完成保証制度を利用する際には、次の費用が必要です。

保証料は保証限度額に保証料率を乗じて算出します。

保証料の例 – 請負金額 3,000万円の場合 –

住宅完成保証制度Aタイプの場合

住宅完成保証制度Bタイプの場合

(予算オーバー分の保証20%+前払い金の損分20%、合わせて40%まで保証)

保証料については工務店により、住宅完成保証制度の利用を前提として、既に見積りに含まれていることもあれば、(見積もり項目には上がっていなくても)その都度、施主に別途負担してもらっている場合もあります。このご時勢ですし住宅完成保証制度を利用された方が安心です。

<注意>

前払い金のお支払いは、必ず住宅完成保証制度の保証書が手元に届いてからにしましょう。

なお、この住宅完成保証制度を運営している住宅保証機構は他に、「まもりすまい保険」という名称の住宅瑕疵担保責任保険も扱っています。

この保険は2009年10月1日施行の「住宅瑕疵担保履行法」に基づき、国土交通省から認定された保険です。